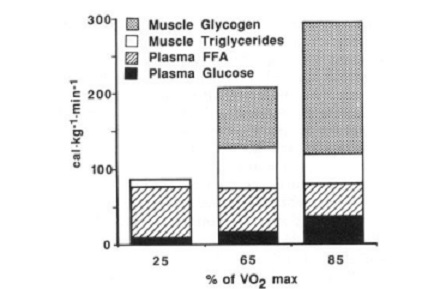

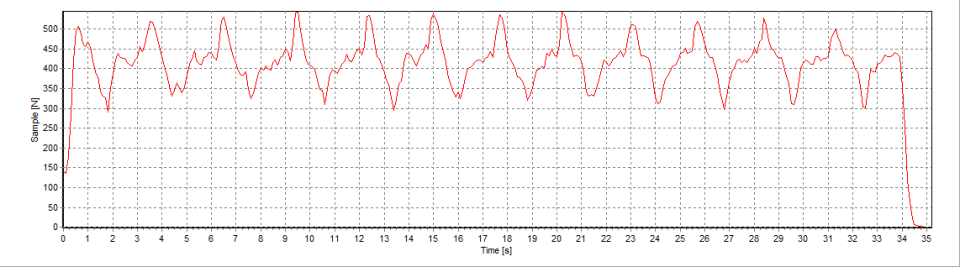

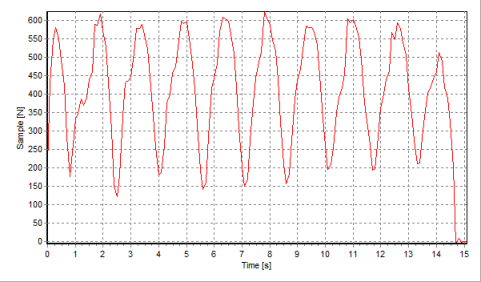

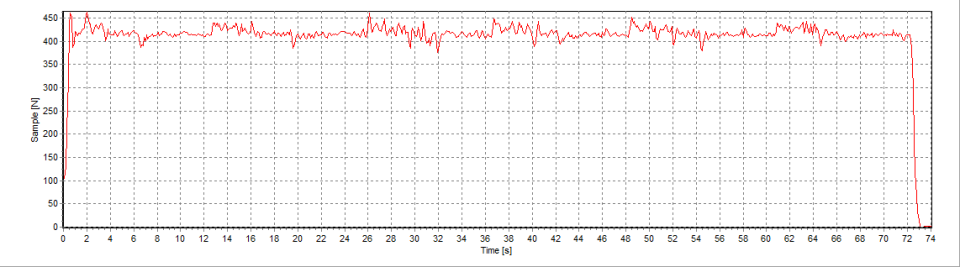

Dies hat mehrere Gründe. Einerseits gehen schwungvolle, «explosive» Bewegungen mit einer drastischen Erhöhung der Verletzungsgefahr einher. Andererseits, wenn der Trainingswiderstand in der Anfangsphase der Bewegung beschleunigt wird, bewegt sich dieser gleichförmig geradlinig weiter (siehe Abbildung 1 und Abbildung 2).

Diese Eigendynamik des Trainingswiderstands bedeutet einen kleineren relativen Kraftaufwand des Muskels. Dies wiederum bedeutet eine temporäre Derekrutierung von motorischen Einheiten und somit zu einem Spannungsabfall in den Muskelfasern der derekrutierten motorischen Einheiten. Diese Muskelfaserspannungsdauer bis zur totalen Erschöpfung ist aber ein Kriterium für Muskelhypertrophie. Aufgrund der bestbekannten Geschwindigkeit-Kraft-Relation von A. V. Hill (siehe Blog Geschwindigkeit-Kraft-Relation) nimmt die Muskelkraft mit zunehmender Verkürzungsgeschwindigkeit es Muskels hyperbelartig ab.

Abbildung 1: Verhalten des Trainingswiderstands auf die Bewegungssschnelligkeit 2-2 (konzentrisch ca. 2sec und exzentrisch ca. 2sec)

Abbildung 2: Verhalten des Trainingswiderstands auf die Bewegungssschnelligkeit 1-1 (konzentrisch ca. 1sec und exzentrisch ca. 1sec)

Wie auf der Grafik (Abbildung 1 und Abbildung 2) ersichtlich ist, bewegt sich das Trainingsgewicht bis zu einem bestimmten Grad eigendynamisch. Die Eigendynamik des Trainingswiderstands bedeutet wiederum einen kleineren relativen Kraftaufwand, welcher erforderlich ist um das Trainingsgewicht zu bewegen. Eine Reduktion des Kraftaufwandes bedeutet unter Umständen eine Derekrutierung von motorischen Einheiten. Werden motorische Einheit und somit Muskelfasern ausgeschaltet, so werden diese deutlich weniger stark ermüdet. Wenn Sie Ihre Muskeln trainieren möchten, so müssen Sie ihnen die Kraft rauben und möglichst stark ermüden. Versuchen Sie aus, sie werden den Unterschied fühlen!

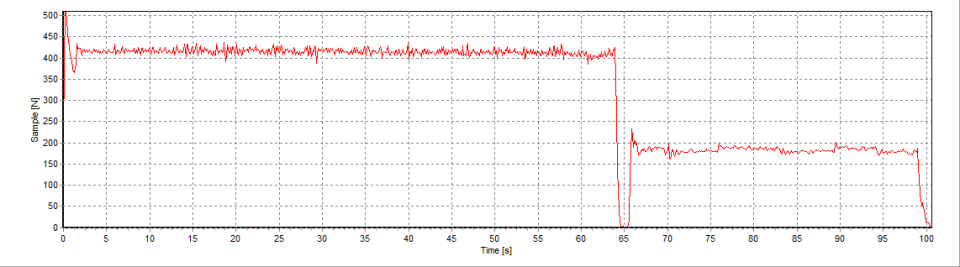

Abbildung 3: Verhalten des Trainingswiderstands auf die Bewegungssschnelligkeit 3-2-3-2 (konzentrisch 3sec / Isometrisch verkürzt 2sec / exzentrisch 3sec / isometrisch gedehnt 2sec)

Wird das Trainingsgewicht mit dem Bewegungsspeed 3-2-3-2 (siehe Blog Trainingsvariante Basis) bewegt, so sind die Schwankungen des Trainingsgewichts gering. Der relative Kraftaufwand bleibt konstant. Die Belastungsdauer von 2sec in der isometrisch gedehnten Position in ausserdem wichtig um die Längenanpassung (Sarkomere in Serie) auszulösen. Nehmen wir an, dass das Gewicht 6x mit der Gewichtsschnelligkeit 3-2-3-2 bewegt wird so wird der Trainingswiderstand auch 6x 2sec in der isometrisch gedehnten Position gehalten. Dies entspricht einer totalen Spannungsdauer von ca. 12sec in isometrisch gedehnter Position. Diese Spannungsdauer sollte ausreichen um die Längenanpassung auszulösen.

Abbildung 4: Verhalten des Trainingswiderstands bei der Trainingsmethode Iso Contracion (ca. 60sec isometrisch (statisch) verkürzt anschliessend konzentrisch 3sec / Isometrisch verkürzt 2sec / exzentrisch 3sec / isometrisch gedehnt 2sec mit ca. 50% des Trainingswiderstands)

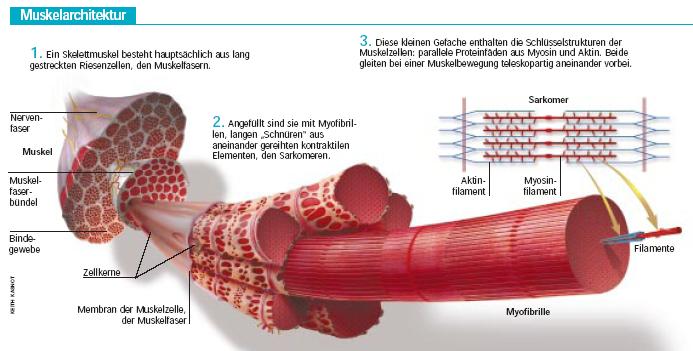

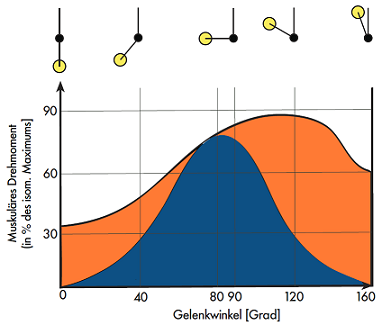

Wird das Trainingsgewicht ohne Bewegung in der maximal verkürzten Position gehalten (siehe Blog Trainingsvariante Iso Contraction), so sind kaum Schwankungen des Trainingsgewichts vorhanden und der relative Kraftaufwand bleibt konstant. Zudem wirkt das Trainingsgewicht über die gesamte Spannungsdauer mit gleicher Intensität auf den Muskel ein, da keine Veränderung der Gelenkswinkelstellung und somit keine Veränderung der Belastung auf den Muskel stattfindet. Der Muskel kann nicht in jeder Winkelstellung des Gelenks das gleiche muskuläre Drehmoment produzieren (siehe Blog Kraft-Länge-Relation und Abbildung 5). Die ist auch der Grund warum z.B. bei der Übung Bizepscurls nach ein paar Wiederholungen das Trainingsgewicht nicht mehr über den Gelenkswinkel von 90Grad bewegt werden kann (Sticky Points). Durch die Hebelwirkung ist der Widerstand in diesem Gelenkswinkel am grössten. Der Muskel kann jedoch in diesem Winkel nicht die maximale Kraft entwickeln (siehe Abbildung 5). Je nach Muskellänge kann unterschiedlich viel Kraft generiert resp. je nach Gelenkswinkel unterschiedlich viel Drehmoment produziert werden.

Abbildung 5: Muskuläres Drehmoment in Abhängigkeit der Winkelstellung des Gelenks

Isometrische Muskelkontraktionen führen ausserdem zu einer zunehmenden Einschränkung der Energieversorgung, da die Muskeldurchblutung durch den Druck auf die Gefässe vermindert wird und ab ca. 70% der maximalen Muskelkraft völlig zum Erliegen kommt.

Durch die anschliessende Reduktion des Trainingswiderstands wird der Muskel noch stärker ermüdet, da das für eine Bewegung zu produzierende Drehmoment abnimmt. Daher können weitere Wiederholungen ausgeführt werden.

Wir empfehlen daher die Übung langsam und kontrolliert mit einer Entschleunigung an den Umkehrpunkten durchzuführen. Die Übung sollte jeweils bis zum Muskelversagen (bis keine anatomisch korrekte Bewegung über die ganze Gelenksamplitude mehr möglich ist) durchzuführen. Zudem sollte die Spannungsdauer ca. 60 – 100 Sekunden betragen.

Quellen: Trainigsphilosophie udpate Fitness AG, Inteview mit Dr. sc. nat. Marco Toigo (Coach Magazin, Ausgabe 7), ZFASS, Forum of Applied Sport Sciences 2011