Les muscles squelettiques

Le corps humain contient environ 650 muscles squelettiques. La plupart des muscles relient deux os ou plus entre eux et traversent un nombre correspondant d'articulations. Ils sont donc appelés

Le corps humain contient environ 650 muscles squelettiques. La plupart des muscles relient deux os ou plus entre eux et traversent un nombre correspondant d'articulations. Ils sont donc appelés

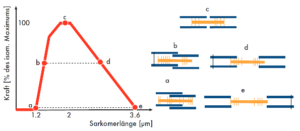

Description de l'image : Relation force-longueur (Gordan, Huxley, Gulian, 1966)Relation force-longueur d'un seul sarcomère. La force qui peut être produite dépend du nombre de ponts transversaux actine-myosine (quelle est la taille du pont).

La température optimale de consommation est estimée entre 8 et 10 degrés Celsius. C'est à cette température que les boissons sont les plus rafraîchissantes et qu'elles donnent le plus envie de boire. Les boissons glacées

Les protéines sont des substances protéiques qui servent à la construction et au maintien des muscles, des organes et des performances. Les protéines sont utilisées dans l'organisme pour la formation des enzymes, des hormones, des muscles, du tissu conjonctif, de la peau, des cheveux et des poils.

Protéine de lactosérum - pourquoi la poudre de protéine est-elle si saine ? Les protéines en poudre sont des compléments alimentaires considérés par les sportifs comme indispensables pour la construction musculaire et pour éviter que la perte de poids ne se fasse pas uniquement par élimination des graisses.

L'entraînement fractionné est un système de musculation dans lequel on divise les entraînements en fonction des différentes parties du corps. Il ne s'agit donc pas d'entraîner tout le corps en une seule fois, mais les différentes parties du corps.

Comment soutenir de manière ciblée votre perte de graisse et vous faire du bien en termes de métabolisme Des études récentes montrent que l'excès de graisse corporelle est devenu entre-temps une pandémie :

La créatine est un composé azoté produit (synthétisé) par l'organisme, principalement dans le foie et les reins, à partir des acides aminés glycine, arginine et méthionine. Cependant, la créatine est également apportée par

Les adaptations musculaires aux stimuli physiologiques de l'entraînement se font généralement par une augmentation du volume des cellules musculaires (croissance en épaisseur, en longueur) et par une reprogrammation métabolique contractile (Goldspink 1985). Ces adaptations ne sont pas spécifiques à l'exercice et sont transférables,

Pour une fois, nous ne voulons pas parler ici d'une fibre du corps ou peut-être d'une fibre alimentaire. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les microfibres utilisées dans les nouvelles technologies de mise à jour.

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend zu verbessern, die Nutzung zu analysieren und personalisierte Werbung zu schalten, verwenden wir Cookies und ähnliche Technologien. En savoir plus.